アイスクライミングとは?

アイスクライミングとは、どんなスポーツ?

アイスクライミングは、アルパインクライミング岩稜等をロープ等を使って登ること)の部類に含まれ、凍ったルンゼ(沢)や氷壁・滝をロープを使って登るスポーツです。夏は水がちょろちょろ流れている沢やじゃーじゃー流れている沢が、冬には凍った滝となって沢の真ん中に氷柱が出来上がります。その凍った滝を、アイスアックス(かまみたいなピッケル)とクランポン(登山靴に後付けする金属のつめ)を使って、ロープで確保しながら登るスポーツです。年によって氷結状態が大きく異なりますが、11月下旬〜4月までの期間限定(一部は5月程度まで可能)のスポーツです。岩に設置されたアンカー(ボルト)や灌木を支点に岩を登るフリークライミングとは違い、アイススクリューで氷壁に支点構築し登っていきます。アイスアックスやアイゼン等を使う点において、道具に頼らないフリークライミングとは異なります。

基礎情報

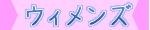

■ アイスクライミングに必要な装備やウェアは?

基本的には雪山装備と同じですが、より軽量化が求められます。アイスアックスで氷壁を登るため、氷が壊れて自分にあたることもあるので、ヘルメット、グローブ、サングラス(もしくはゴーグル)、バラクラバを必ず装着しましょう。割れた氷は鋭利な刃物のように鋭くなることがあり、鼻、耳、顔等にあたって怪我をすることもあります。

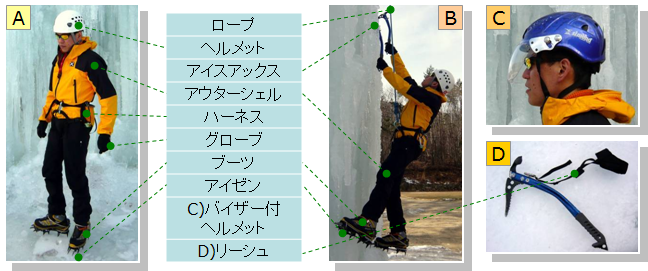

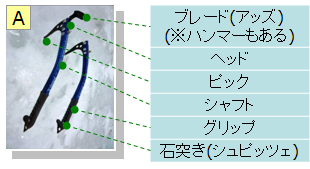

■ アイスアックスとクランポン(アイゼン)

アイスクライミングで使うアイスアックス(下記左)は、シャフトがベント(曲がり)し、短い50cm (女性は45cm)程度が使いやすい。最近は、リーシュ(手首につけるバンド)を付けず、より打ち込みやすく動きやすいリーシュレスのアイスアックスが主流になってきています。特にアイスクライミングのリードは、アイススクリューの設置やアイスアックスの持ち替え等、アイスアックスの使う手を限定するリーシュを付けるととても登りにくくなります。

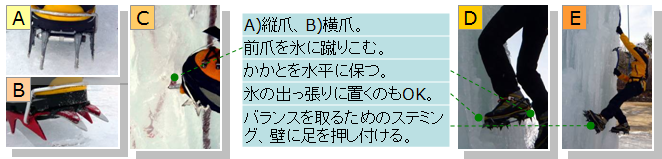

クランポン(アイゼン)(下記右)は、ワンタッチでブーツに装着でき、前爪が縦爪になっているものが使いやすい。縦爪は氷を壊しにくく、下半身の動きに自由度が出るため、より難しいアイスクライミング向けです。ただし、縦爪は氷との接地面が少ないため安定性が悪く感じます。横爪は氷を壊しやすいですが、設置面積が大きく安定性があり初心者にはおすすめです。

■ ハーネス

一般的にアイスクライミングは、ロープを付けて安全を確保しながら登るスポーツなので、ハーネスをはいてロープとハーネスを接続します。フリークライミング用のハーネスで問題ありません。アルパインハーネスでも登ることは可能ですが、ロープにぶら下がった時に、バランスを崩しやすく、レッグループやウェストベルト部分が食い込んでいたい場合があります。

アイスクリッパーを付属できるモデルがおすすめです。ブラックダイヤモンドやペツルから発売されているアイススクリュー等のアイスツールを簡単にハーネスから着脱できます。特に、アックスやアイススクリューにテンションしないリードクライミングの場合、このアイスクリッパーがないとリードできません。

■ グローブ

アイスクライミングでアイスアックスの次に重要なアイテムです。保温性とフィット感が高いレベルで求められます。厚手のオーバーグローブでは、アイススクリューの設置、カラビナとの操作、アイスアックスの保持がやりにくいので、薄手にすればするほど操作性は上がりますが、寒くて手がかじかんでアイスアックスを保持できない状態になります。

私が最も使っているパターンとして、2つを紹介します。(1)てのひらに滑り止めの付いた中厚のフリース生地。(2)保温性のあるソフトシェル素材。この2つは防水性はありません。

基本的な動作

■ アイスクライミングの楽しみ方(正対での登り方)

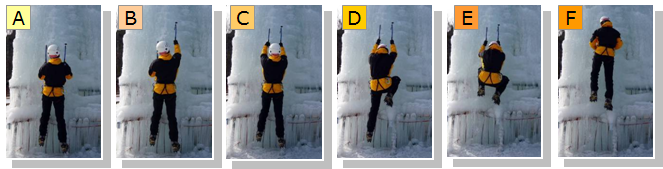

正対とは、自分の体が壁に対して真正面に向かって登ることを正対tで登ると言います。もっともベーシックなクライミングムーブですが、壁がかぶってくると両手に力が集中するので、体をひねるカウンターバランス系のムーブが多用されます。正対での登り方を説明します。A)両手・両足が安定しているところからスタートします。B)まず右手(片手)を上方に打ち込み安定させます。C)次に同様に左手を打ち込みます。D)右足(片足)をスタンスに蹴りこみます、E)左足を蹴りこんでしっかり両足で立てるようにします、F)両手・両足で立ちこみます。これらの動作で腕を伸ばしてパンプしないようにすることがコツです。

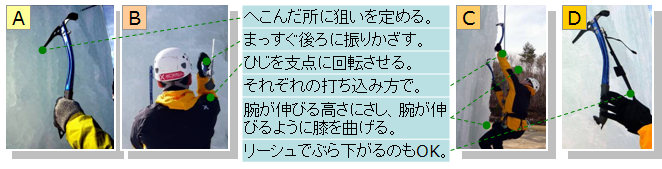

■ アイスアックスの打ち込み方

氷壁の凹角(へこんだ所)をねらい、まっすぐ後ろに振りかざして氷に打ち込みます。なるべく氷の厚い個所を選び、氷が薄いところや氷柱状になっているところは壊れるばかりなので、避けます。この時、狙った箇所にアイスアックスのピックを打ち込むように練習しましょう。あまり前腕に力を入れ過ぎず、手首だけで振らず、脇が開かないようにして肘(ヒジ)を中心として遠心力を使って打ち込みます。アイスアックスを上にあげすぎるとわきが開いて力が入らないので、ひじが軽く曲がっている程度の上方へ打ち込みます。

傾斜がきつくなってくる(垂直に近くなる)と壁と自分の間に空間ができにくくなるので打ち込みにくくなります。そういった氷壁では、腰を壁に近づけて上半身を反って壁から離し、空間を作ることによって打ち込みやすくなります。また、カウンターバランス(振りのムーブ)系のムーブで二点支持で登るときは身体をひねって登るので、ちょっと外側から内側に向けてアイスアックスを打ち込むような角度になります。フリークライミングと同様ですが、できるだけひじを伸ばしリラックスする体制が力を使いにくいですので、アイスアックスを打ち込み腰を落として足を上げて、身体を引きつけて次のアックスを打つ動作を繰り返します。

アイスアックスの種類によって、打ち込み方が違います(打ち込むときにスナップをきかす、打ち込んだ後に下に引く、そのまま)。自分のアックスを試してみて、自分のアイスアックスがどうやったらよくささるかを確認しましょう。

■ スタンスの置き方(アイゼンの蹴り込み方)

ひざを支点に凹角に蹴りこみ、前爪と第二爪を利かせます。アイスクライミングは手の力を使いすぎる場合があるので、スタンスがとても重要です。身体を氷壁から離して、しっかり目でスタンス(氷の引っ掛かり、凹角、段差)を見極めて、足を置きましょう。練習と慣れで、何度も氷をけって氷を壊すのではなくて、蹴りこむ場所を見極めて1〜2回程度でスタンスを決めれるようになってきます。靴底はほぼ水平か少しかかとを上げる程度で保ちます。初心者に多いのですが、かかとを上げるとふくらはぎの筋力を消耗し、非常に疲れるのでやめましょう。かかとを下げすぎると、クランポンの前爪が外れる方向に滑り落ちます。

■ その他のテクニック

留意点 安全のために

アイスクライミングは凍った壁や氷柱を登るため、氷が壊れたり割れたりすることが多々あります。このほかに、アイゼン、アイスアックス、アイススクリュー等鋭利なクライミングギアを使用するので、自分がケガしないことはもちろん、人にけがさせないように気を付けましょう。他人が登っているとき、落氷に当たらないようにその真下や周囲3m以内にいないようにしましょう。また、離れている場所で休む場合でも、ヘルメットを付けた状態で休むことをおすすめします。

■ ロッククライミングとのちがい

アイスクライミングは、ウェア、アウターシェル、グローブ、ブーツ、ヘルメット、アイスアックス等の冬用のウェアを装着し、登るときの総体重が重くなるため、これらの軽量化が重要な鍵になります。また、様々な登攀具(アイスアックス、アイゼン)を使って登るため、これらの器具の使い方を熟知・習得している必要があります。ステップアップ

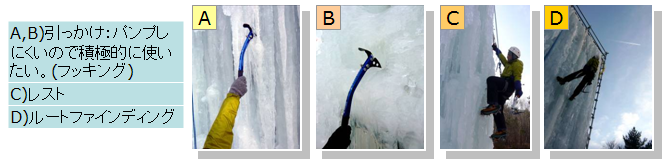

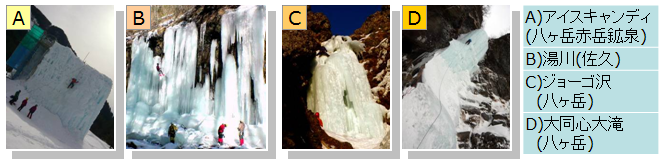

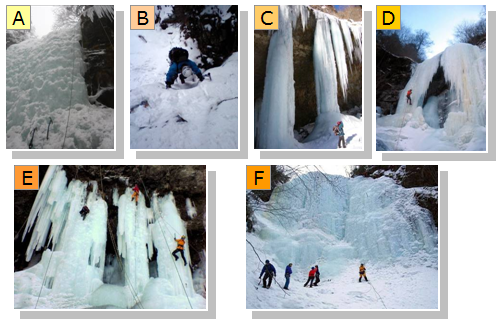

(A)(B)(C)(D)

■ 自然の滝(氷瀑、氷柱)

(A)八ヶ岳 南沢小滝:8mくらいの小ぶりな滝です。初心者がアイスクライミングに親しむのにちょうど良いですね。(B)八ヶ岳 広河原沢左俣:大小さまざまな氷瀑が次々と現れ、最後は阿弥陀岳頂上まで突き上げるダイレクトなルートです。日当たりも良く、明るい雰囲気のルートです。(C)日光 雲竜瀑・友知らず右岸:巨大な氷柱やバーチカル、緩傾斜の氷瀑が楽しめます。年によって氷結状況が大きく異なるので、事前に良く確認しましょう。(D)南アルプス 尾白川渓谷:刃渡り沢。比較的傾斜の強く長い氷柱が発達します。(E)八ヶ岳 美濃戸口 角木場の氷柱:美濃戸口駐車場からアプローチ10分程度のところにある至極便利な場所です。トップロープ限定で、比較的難易度の高い氷柱登りが楽しめます。60m以上のロープが必要なので注意しましょう。(F)八ヶ岳 南沢大滝:40m程度の氷瀑はアイスクライミングの登竜門的な存在となっています。

■ アイスクライミングのウェア

1.ソフトシェル:アイスクライミングはアルパインクライミングの中でも比較的アプローチが近いゲレンデが多く、軽量で透湿性のあるソフトシェルが比較的好まれます。2.ハードシェル:アイスクライミングのマルチピッチや山頂を目指すバリエーション中のアイスクライミングは雪山装備のハードシェルが望ましいです。

3.バラクラバ(目出帽):顔を怪我しないために必ず付けてください。

4.グローブ:保温性よりも操作性が求められます。

■ 留意点

上記では、ロープワーク、確保方法や支点などのクライミングの基礎的な事項は説明していません。アイスクライミングは危険なスポーツなので、自己責任の範囲で経験豊かな指導者のもと行ってください。エキスパートアドバイス

|  |  |  |

|  |  |  |

|  |